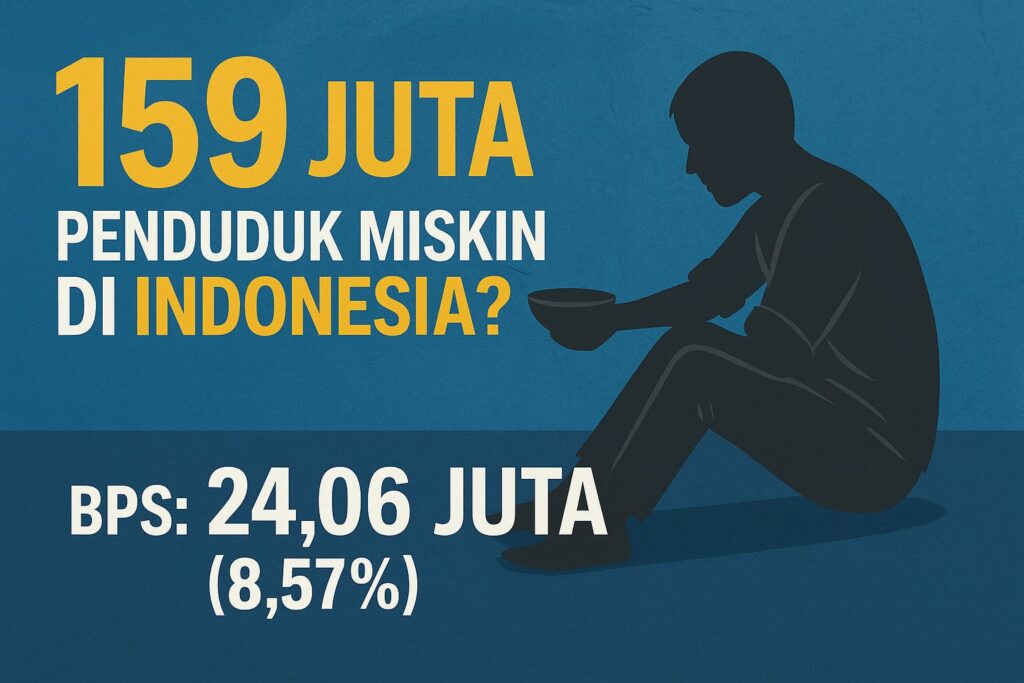

159 Juta Penduduk Miskin di Indonesia? Ini Faktanya

Catatan Redaksi

Lintasdesa.com – Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan oleh klaim mengejutkan: bahwa 159 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Klaim ini sontak menuai perhatian, rasa takut, bahkan kemarahan.

Bagaimana mungkin, di tengah gencarnya pembangunan dan gembar-gembor kemajuan ekonomi, lebih dari separuh warga negeri ini masih disebut miskin? Benarkah demikian? Atau ini hanya angka yang dipelintir tanpa pemahaman menyeluruh?

Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita perlu melihat lebih dulu pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada September 2024, BPS merilis angka kemiskinan nasional: sebanyak 24,06 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk, angka ini setara dengan 8,57 persen. Ini merupakan tingkat kemiskinan terendah sepanjang sejarah Indonesia sejak data mulai dicatat secara sistematis. Artinya, menurut perhitungan nasional, hanya sekitar 24 juta orang yang masuk kategori miskin.

Garis kemiskinan yang digunakan BPS dihitung berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya kurang dari sekitar Rp595.000 per bulan.

Jadi, dalam konteks lokal, angka 24 juta inilah yang menjadi acuan resmi pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial seperti bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial lainnya.

Lalu, dari mana datangnya angka 159 juta yang begitu besar dan mencemaskan itu?

Angka tersebut bukan berasal dari BPS, melainkan kemungkinan dari metode lain yang digunakan oleh Bank Dunia (World Bank). Bank Dunia menghitung kemiskinan dengan pendekatan berbeda, yaitu berdasarkan konsep Purchasing Power Parity (PPP) atau kesetaraan daya beli.

Dalam pendekatan ini, ukuran kemiskinan tidak hanya dilihat dari kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok di negaranya, tetapi juga dari sejauh mana mereka bisa hidup layak secara global—seperti halnya warga negara lain di dunia.

Bank Dunia membagi garis kemiskinan internasional dalam beberapa tingkatan. Untuk negara-negara sangat miskin, ambang batasnya adalah US$2,15 per hari. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, digunakan ambang yang lebih tinggi, yaitu US$6,85 per hari menurut standar PPP 2017, atau setara sekitar Rp3 juta per bulan.

Bahkan, dalam pembaruan terakhir berdasarkan PPP 2021, ambang kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia dinaikkan menjadi US$8,30 per hari, atau sekitar Rp3,9 juta per bulan.

Dengan standar global ini, ternyata lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai “tidak miskin”. Jika dihitung secara proporsional, sekitar 60 hingga 68 persen dari penduduk Indonesia tergolong miskin secara global.

Itu artinya, antara 171 hingga 194 juta orang Indonesia tidak hidup dalam standar yang dianggap layak oleh ukuran dunia. Maka tidak heran jika muncul angka seperti 159 juta—meski itu bukan angka resmi, melainkan hasil interpretasi dari pendekatan yang berbeda.

Jadi, siapa yang benar? BPS atau Bank Dunia?

Keduanya benar, hanya saja menggunakan kacamata yang berbeda. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar minimum sesuai konteks lokal Indonesia. Data ini sangat penting dan relevan dalam konteks kebijakan nasional.

Sementara itu, Bank Dunia mencoba mengukur kualitas hidup secara lebih luas: apakah seseorang benar-benar memiliki daya beli, akses, dan standar hidup yang sebanding dengan masyarakat global? Jadi, seseorang bisa saja tidak miskin versi BPS, tetapi tetap masuk dalam kategori miskin versi Bank Dunia.

Pertanyaannya bukan hanya siapa yang benar, tapi untuk apa kita memakai masing-masing data itu. Jika ingin tahu siapa yang perlu bantuan sosial segera, data BPS tepat digunakan. Namun jika kita berbicara soal keadilan sosial jangka panjang dan kualitas hidup yang bermartabat, maka data Bank Dunia menawarkan cermin yang lebih luas.

Apa artinya semua ini bagi kita?

Angka kemiskinan nasional memang menurun. Namun angka global menunjukkan bahwa tantangan kita belum selesai. Banyak warga yang mungkin tidak kelaparan, tetapi belum bisa hidup sejahtera—gaji rendah, pekerjaan tak layak, akses pendidikan dan kesehatan masih terbatas. Jadi, fokus kita tak cukup hanya pada “menurunkan kemiskinan”, tetapi harus meluas ke soal “meningkatkan kualitas hidup”.

Maka, daripada terus berdebat soal angka, mari kita bertanya: apakah masyarakat di sekitar kita sudah hidup layak? Sudah cukup makan? Sudah cukup penghasilan? Sudah memiliki akses pendidikan dan jaminan kesehatan?

Karena pada akhirnya, kemiskinan bukan sekadar soal statistik. Ia adalah soal manusia. Soal bagaimana kita semua bisa hidup dalam martabat, bukan hanya bertahan hidup.