Mengawal Dana Desa agar Lebih Transparan dan Berdaya Guna

Ditulis oleh Yoseph Heriyanto

Sejak Undang-Undang Desa lahir pada 2014, Dana Desa menjadi salah satu kebijakan paling bersejarah dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran. Setiap tahun, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp70 triliun ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia.

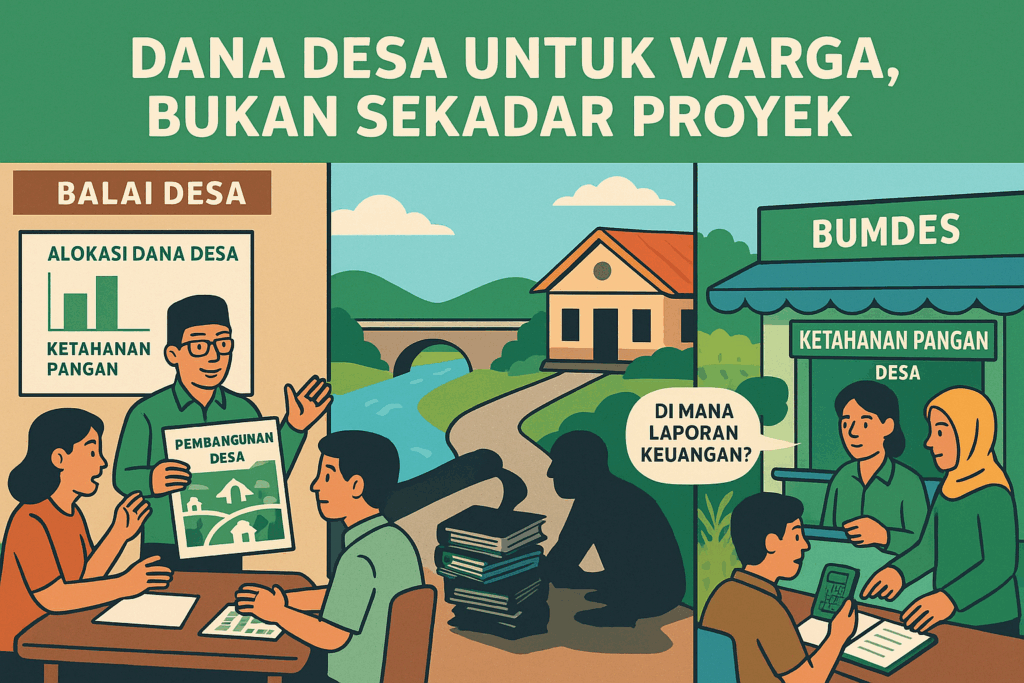

Dampaknya memang tidak dapat dipungkiri. Jalan desa yang sebelumnya becek kini lebih mulus, balai desa berdiri megah, dan jembatan yang dulunya reyot perlahan diperbaiki.

Namun, capaian-capaian fisik itu menyisakan berbagai persoalan serius. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyoroti lemahnya akuntabilitas Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya 852 kasus korupsi Dana Desa terjadi sejak 2015 hingga 2022, dengan kerugian negara menembus Rp433 miliar. Modusnya beragam, mulai dari proyek fiktif, mark up harga, hingga laporan pertanggungjawaban palsu yang tak pernah diverifikasi dengan benar.

Masalah lain muncul karena penggunaan Dana Desa yang masih sangat berorientasi pada proyek fisik semata. Padahal, kebutuhan masyarakat desa jauh lebih luas daripada sekadar aspal dan batu bata.

Mereka membutuhkan penguatan ekonomi, pelatihan usaha, hingga pemberdayaan SDM agar benar-benar mandiri. Proyek pembangunan yang hanya bersifat fisik kerap berhenti manfaatnya begitu proyek selesai, sementara kemiskinan tetap mencengkeram desa.

Belakangan muncul tingkat kerawanan baru menyusul terbitnya Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi ini menetapkan kewajiban minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan, yang pengelolaannya boleh diserahkan melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi desa lain.

Secara konsep, gagasan ini sangat bagus untuk memperkuat kemandirian pangan desa. Namun, realitasnya, banyak BUMDes yang belum siap mengelola program besar. Laporan keuangan mereka masih berantakan, kapasitas bisnisnya terbatas, dan pendampingan teknis pun sering kali belum memadai.

Inilah celah baru bagi potensi penyalahgunaan Dana Desa, mengingat ratusan juta rupiah bisa digelontorkan ke BUMDes tanpa pengawasan yang memadai. Risiko terjadinya modus penyelewengan baru atas nama ketahanan pangan semakin tinggi apabila tidak ada sistem transparansi yang kuat dan keterlibatan warga dalam pengawasan.

Karena itu, pengawasan Dana Desa dan anggaran ketahanan pangan yang dikelola BUMDes harus benar-benar dibumikan, menjadi bagian dari obrolan sehari-hari warga desa. Dengan cara itu, partisipasi masyarakat dapat tumbuh alami, dan rasa memiliki terhadap pembangunan desa menjadi semakin kuat.

Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh menutup mata terhadap risiko ini. Upaya memperbaiki kapasitas aparatur desa dan pengurus BUMDes mutlak diperlukan. Pelatihan keuangan, perencanaan usaha, dan akuntansi publik harus menjadi program rutin, bukan sekadar seremonial.

Transformasi digital juga harus dipercepat, supaya tata kelola Dana Desa dapat dipantau warga secara terbuka, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi.

Lebih jauh, musyawarah desa sebagai ruang partisipasi warga harus dihidupkan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas agar memenuhi syarat administratif. Setiap penggunaan Dana Desa, terutama yang melibatkan penyertaan modal ke BUMDes, wajib dikawal dengan pengawasan berbasis komunitas agar tidak menambah daftar panjang skandal korupsi di desa.

Dana Desa pada dasarnya adalah peluang emas untuk menciptakan desa mandiri, berdaya, dan sejahtera. Namun peluang itu hanya akan menjadi kenyataan apabila dikelola secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan manusia, bukan sekadar pembangunan infrastruktur.

Kebijakan penyaluran 20 persen Dana Desa ke sektor ketahanan pangan melalui BUMDes, sebagaimana diatur dalam Kepmendesa terbaru, memerlukan perhatian lebih serius. Jangan sampai niat baik ini justru melahirkan potensi penyelewengan baru dan menodai cita-cita membangun desa yang mandiri.

Membangun desa bukan hanya soal menata jalan dan membangun gapura, tetapi juga menata pola pikir, menumbuhkan kapasitas, dan memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Membangun desa berarti memuliakan warganya, agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Dana Desa adalah instrumen menuju cita-cita besar itu, dan sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawalnya agar betul-betul membawa manfaat, bukan sekadar meninggalkan prasasti tanpa makna.